(本記事には遺骨の写真が含まれています)

文・金英丸(キム・ヨンファン)民族問題研究所対外協力室長

山口県宇部市の常滑海岸に位置する長生炭鉱は、1942年2月3日に海底の坑道が崩れ、183人(朝鮮人136人、日本人47人)の労働者が冷たい海の中に水葬されたままになっている悲劇の現場だ。

事故当時、会社は二次的な事故を防ぐとして坑道の入口を塞いでしまい、犠牲者たちは83年が過ぎても深い海の中に閉じ込められていた。去る8月25日と26日、43mの海の下で強制動員犠牲者の骨と見られる遺骨3点と頭蓋骨が発見され、ついに世の光を見た。

植民地朝鮮で強制動員され、残酷に犠牲となった方々の真相を明らかにする明確な手がかりを見つけるという奇跡を作り出したのは、日本政府でも韓国政府でもなかった。

長生炭鉱への強制動員の歴史を明らかにするために活動してきた「長生炭鉱の水非常を歴史に刻む会」(以下、刻む会)が、ひたすら市民の力で成し遂げたのだ。その活動の中心には井上洋子共同代表と上田慶司事務局長がいる。

井上代表は1991年に刻む会が作られた時から参加し、活動をリードしてきた。昨年12月3日に刻む会が李泳禧(リ・ヨンヒ)賞の特別賞に選ばれた際、会の代表として授賞式に参加した同氏は数十年のあいだ活動を継続することができた原動力は「奇跡の連続」にあったと明かした。

事故直後に封印された坑口が見つからず苦心している時、地域の土建業者が「自分がやってみる」と乗り出してくれた。ついに見つけた坑口からは、極度に視界を遮る濁った泥水があふれ出てきた。

作業の安全性が確保されない状態のなか、今度は水中探検を専門とする潜水士が手を挙げた。井上氏は、このような志ある人々の自発的な献身と勇気が相まって奇跡が続いたと、その功を称えた。しかし井上氏の存在が、奇跡を編み出す中心であったことは、改めて言うまでもないだろう。

同氏がこの活動に参加するようになったきっかけは、その家族史と関連がある。井上代表の父親は太平洋戦争末期の1944年に新兵として召集された軍人だった。父親は戦場で上官たちに毎日殴られたことで骨髄炎にかかり、一週間近く意識を失い右目を失明した。父親は右目を隠そうといつもサングラスをかけていた。

同氏が小学校一年生の時に勇気を出して「なぜ右目が白いのか」と尋ねると、父親は「撃たれた」と答えたという。少女は当時、目に銃弾を受けたら死んでいたはずだと思い、戦争について疑問を抱くようになった。

井上代表の故郷である長野県は、日本でも自然の景観が美しいことで有名なところだ。同氏は大学生時代、在日韓国人史学者の朴慶植(パク・キョンシク)が書いた『朝鮮人強制連行の記録』を読み、故郷の村近くの平岡ダムの建設工事に、強制動員され犠牲となった朝鮮人の遺骨が放置されたという内容を知り衝撃を受けた。

同氏は結婚して山口県に移住した後、長生炭鉱に眠っている遺骨の存在を知ると、この問題の解決に乗り出さなければならないと決心した。井上代表の父親は、傷痍軍人として日本政府から年金を受け取って暮らしていた。他界する直前には年間300万円あまりの年金を受け取っていた。

井上代表は、日本人の家族であり遺族として、この年金を受け取ることに対して常に負担を感じてきた。特に、日本政府の支援を受けた父親と、遺骨さえ収拾してもらえないまま海の中に閉じ込められている長生炭鉱の犠牲者の現実を比べ、犠牲者と遺族に深い申し訳なさを感じてきた。

2013年には、強制動員された朝鮮人たちの本名を探して刻んだ「長生炭鉱水没事故犠牲者追悼碑」を建てた。その後、遺族たちの哀切な訴えを受け刻む会は海に深く沈んでいる遺骨を発掘することを決議したが、この途方もない事業を市民の力だけで成し遂げることができるかどうかは、誰も分からなかった。

私は2014年に初めて井上代表と出会ったが、同氏は‘恐れがない’人物と言えるだろう。問題の解決に役立つと思えば、どこへでも駆けつける。当時、文在寅大統領に書簡を送り、韓国政府を訪ね支援を訴えたりもした。

ソウルにある政府総合庁舎の大会議室で韓国政府の関係者たちと面談した後、「日本政府がそっぽを向くこの問題に韓国政府が耳を傾けてくれた」と感激した姿が思い出される。

今後は日本政府に圧力をかけることが重要な課題として残っている。

井上代表は戦死者の遺骨問題を解決するために日本政府と幾度も交渉した経験がある、上田慶司氏に手を差し出した。上田氏を事務局長として迎え入れ、東京の議員会館に事ある毎に出入りしながら議員たちを説得し、メディアを動員して上で政府と交渉し、日本政府に本格的に圧力をかけた。

私は1992年から韓国の遺族たちと関係を結び、誠心誠意彼らに対してきた井上代表の姿に大きな感銘を受けた。 山口県は安倍晋三元首相の選挙区で、非常に保守的な地域だ。

井上代表がそんな風土の中でも遺骨発掘活動を続けることができたのは、韓国の遺族たちと30年以上も結んできた人間的な信頼関係があったからこそだろう。

遺族たちが一人二人とこの世を去る現実の前で、彼らとの約束を守るためにすべてを捧げた井上代表の献身がついに、実を結び始めたのだ。2024年9月25日、地中に埋まっていた坑道の入口が見つかり、そこから水が湧き出た瞬間、関係者たちに便りを伝えながら喜びの涙を流した井上代表の姿を、忘れることができない。

上田局長は2023年夏頃から長生炭鉱の遺骨返還活動に本格的に参加し、日本政府との交渉を実質的に率いている。私は民族問題研究所で活動を始めた2014年に、初めて彼と会った。

その時、彼は日本製鉄訴訟の原告として2013年12月に亡くなった呂運澤(ヨ・ウンテク)さんの墓を訪ねると言った。

日本から来られた方々が被害者のお墓まで訪ねて行くなんてと、最初は驚きもあったが、被害者たちと長い歳月を共にしながら結んできた、強い連隊の絆を確認した瞬間だった。

彼は誰にも負けない執念の持ち主だ。私は彼が長生炭鉱の犠牲者の遺骨を探すことにしたという知らせを聞いて、必ずそれをやり遂げると信じて疑わなかった。

彼は一度仕事を始めると、ほとんど毎日、朝晩を問わず携帯メッセージやメールなどで対象人物と連絡をとり続ける。記者たちの間でも、彼のこのような執念は広く知られている。

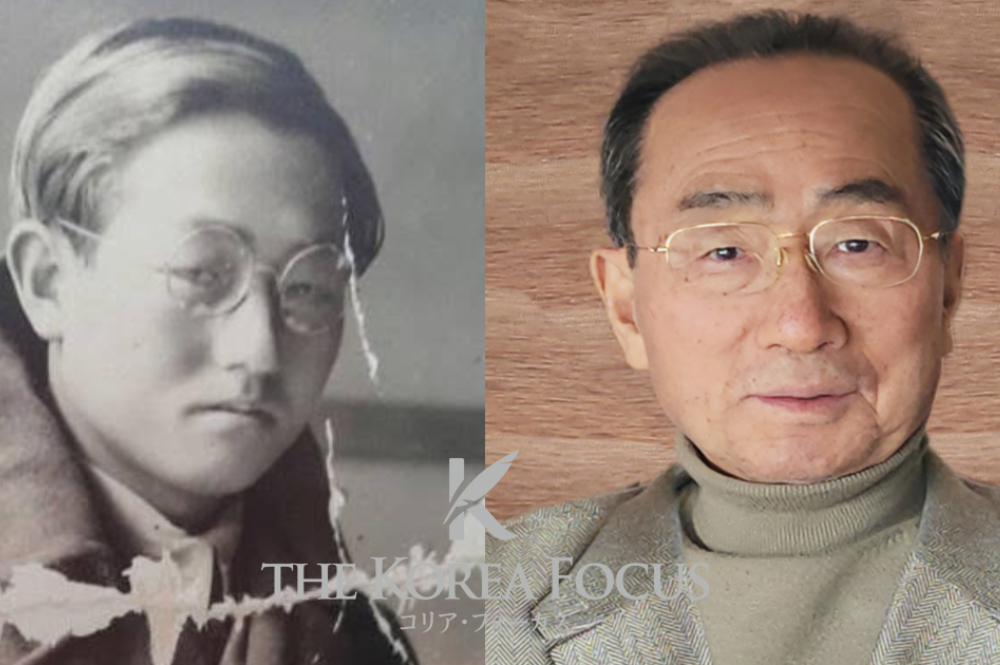

彼は「父親の痕跡を探したい」とする「太平洋戦争被害者補償推進協議会(補推協)」の遺族たちの訴えを聞いて、「必ず捜し出す」と約束した。一枚の写真と遺族の証言を手がかりに、数百か所の年金事務所に電話した末、彼は遺族二人の父親の記録を発見した。

「当時、賃金をもらっていたら、6頭の牛を買っていたでしょうし、そのお金があれば、私の人生は変わっていたでしょう」

1997年、日本で開かれた初の裁判で呂運澤さんが言ったこの言葉を、上田氏はいつも心に刻んでおいたという。2018年に韓国の大法院(最高裁)で歴史的な勝訴判決が下された日、上田氏はすでに故人となった呂運澤、申千洙(シン・チョンス)さんという二人の遺影を持って法廷に入った。

当時、唯一の生存している原告だった李春植(イ・チュンシク)さんは、勝訴判決直後に開かれた記者会見で、「一緒に戦ってきた仲間が誰もいなくて悲しい」と話した。

その日、勝訴を祝う席でも上田氏は故人になった被害者の方々を思いながら止めどもなく涙を流した。KBSの「時事直撃」が強制動員最高裁判決を扱った「春植の時間」には、上田が号泣する場面が出てくる。

そして、「朴槿恵(パク・クネ)、梁承泰(ヤン・スンテ)元最高裁長官の司法ろう断がなかったら、故人になった被害者たちが判決を直接聞くことができたのに、あまりにも残念だ」と嘆いた。

彼が作った「戦没者遺骨を家族の元へ連絡会(以下、連絡会)」は、「日本製鉄元徴用工裁判を支援する会(1997)」、「在韓軍人・軍属裁判を支援する会(2001)」の会員たちが中心となって結成された。

1990年代後半から日本と韓国で「補推協」や民族問題研究所と連帯して進めた、強制動員被害者たちの訴訟闘争がある程度一段落するや、軍人・軍属犠牲者の遺骨返還問題を課題に設定し、本格的な活動を展開することになったのだった。

しかし、日本政府が推進する戦死者の遺骨調査において、日本政府の無責任な対応と韓国政府の消極的な態度により、韓国人被害者の遺骨調査はなかなか進展がなかった。

上田氏はこうした行き詰まりを打開するために、別の方法が必要だと感じた。彼は長生炭鉱での遺骨収拾こそが、日本国内で植民地支配の問題への関心を高める道であると確信し、遺骨調査において突破口を作ろうと、会の事務局長として繋がった。

彼は日本製鉄強制動員訴訟原告である故申千洙氏と軍人・軍属遺族たちの「恨(ハン)」が長い間自身の体に染み込み、このような活動をすることになったと告白した。

8月9日、私は靖国神社に無断で合祀された、朝鮮人犠牲者約2万1千人の合祀撤廃を求める「靖国反対東京ろうそく行動」に参加するために東京を訪れた。

そこで上田氏に会い、長生炭鉱で数日前に、坑道に入る連絡通路を見つけたという嬉しい知らせを聞いた。8月23日、李在明(イ・ジェミョン)大統領と石破茂首相の間で韓日首脳会談が開かれる予定だったため、何とかこの問題を首脳会談に議題に載せるべきだということで意見が一致し、その場に集まった人々が膝を突き合わせた。

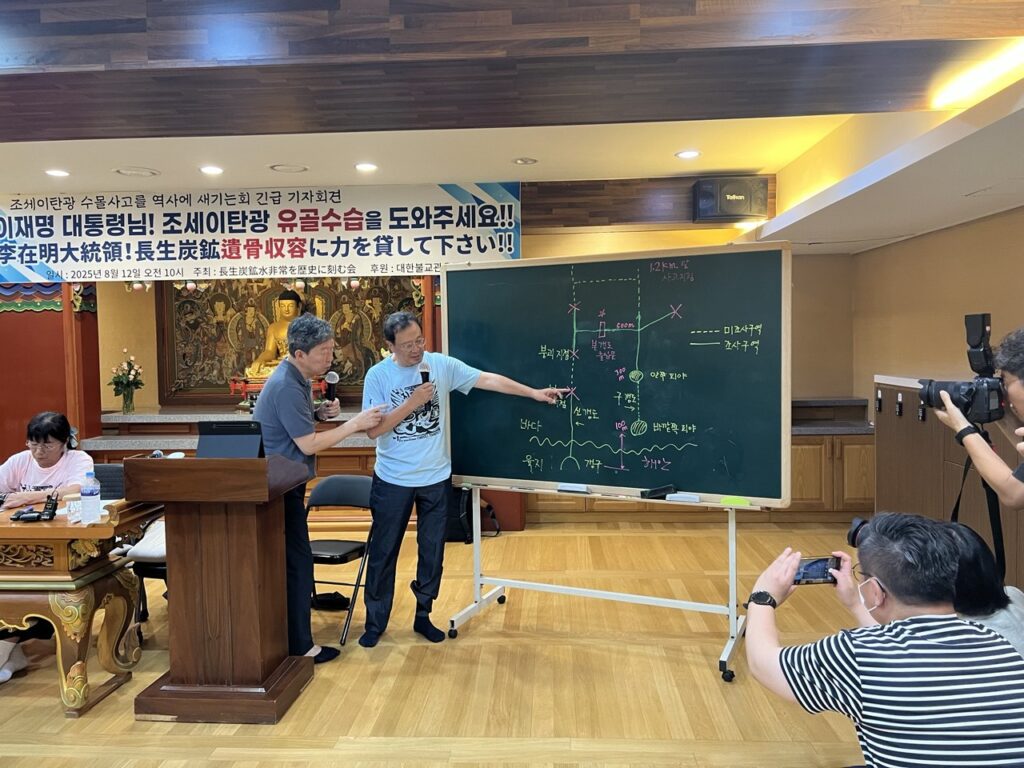

一刻も早く、韓国で長生炭鉱の遺骨発掘に対し李在明大統領の支援を求める記者会見を開いた方が良いという方向で、意見がまとまった。その場で上田局長が井上代表に電話をかけた。二人は8月12日、ソウルで記者会見を開くことにした。

翌日、上田氏は東京からパスポートを取りに大阪の家に立ち寄り、翌日ソウルに飛んできた。井上代表はソウルに向けて出発することにした日、九州地域に集中豪雨が予想されたため、福岡空港まで行けない可能性を考慮し前日夜に出発し、一晩中同僚の車に乗って翌日未明、福岡空港に到着してソウルに飛んできた。

二人のこんな果敢な決断力と推進力は、市民から約5億ウォン(約5千万円)の募金を集め、それを元に海底からの遺骨発掘を成功させ、この問題を日本社会の全国的なイシューとして位置付けた。

8月23日、韓日首脳会談が開かれた。解放80年、韓日協定(訳注:日韓国交正常化)60年を迎えた意義深い年であるだけに、歴史問題に対する進展を期待したが、歴史に蓋をし、「未来志向」を宣言したような今回の会談に、多くの人々が失望した。

それから二日が過ぎ、「まだこの問題は終わった訳ではない」という犠牲者の切々とした叫びが、長生炭鉱の海の下からこの世に向け響き渡った。

歴史正義を実現するための市民の献身的な努力を通じ、世の中に響き渡った犠牲者の叫びに誠実に答える責任が、今や日本政府と韓国政府にはある。

(本稿は、韓国の李泳禧財団HPに掲載されたものを、翻訳・転載したものです)

![[コラム]:「どこで何になってまた会うだろうか」](https://thekoreafocus.com/wp-content/uploads/2024/09/250908_5.png)

![[映画評] 『オン・ザ・ロード 〜不屈の男、金大中〜』 今かがやく妥協と寛容の精神](https://thekoreafocus.com/wp-content/uploads/2024/11/250908_7.png)